-

わたしたちの

住 んでいる知多市 は、昭和 45年 9月 1日 に知多市 になったんだよ。

-

-

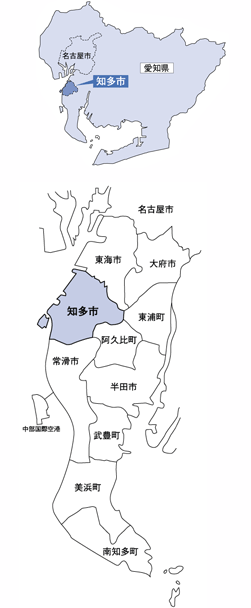

愛知県 の西側 が江戸時代 には尾張 と呼 ばれていた地域 だよ。この尾張 の南 、海 に突 き出 ているのが知多半島 っていうんだ。この知多半島 には、半田市 、常滑市 、東海市 、大府市 、知多市 の5つの市 と、知多郡 という集 まりの阿久比町 、東浦町 、南知多町 、美浜町 、武豊町 の5つの町 があるんだよ。知多市 のまわりには、北 に東海市 、東 に東浦町 、阿久比町 、南 に常滑市 があって、西 は伊勢湾 に面 しているよ。知多北部 と呼 ばれる仲間 のうち、大府市 は誕生日 が知多市 と同 じ昭和 45年 9月 1日 なんだよ。

-

知多市 の面積 は、約 46平方 キロメートルで、三角形 のような形 をしているよ。

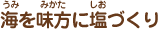

大昔 は海 だったところも多 いから、海水 や雨水 や川 などにけずられた跡 が、丘 になったり谷 になったりして複雑 に入 り組 んだ地形 になっているんだよ。

-

知多市 のマークは知多町 が発足 した時 に公募 で決 まったんだよ。

ひらがなの「ち」をもとにデザインしたんだって。この形 は、上 は鵬 (想像上 の巨大 な鳥 )が翼 を広 げ、大空 にまい上 がる姿 を、下 は市民 の団結 と和 を表 しているんだよ。

-

市 の木 は昭和 45年 9月 にヤマモモに指定 されているよ。市役所 の玄関前 の両脇 にはヤマモモの木 が植 えられているよ。

-

市 の花 は昭和 46年 9月 にツツジに指定 されているよ。市役所 のまわりや佐布里 パークロードの他 、市内 のあちらこちらに植 えられているよ。

-

平成 27年 9月 1日 に、ふたつ目 の市 の花 に「梅 」が指定 されたんだ。佐布里池周辺 の梅林 はとっても有名 だよ。

-

-

知多市 のマスコットキャラクターは「ふゅうちゃん」っていうんだ。

平成 2年 に知多市 が20歳 になったのを記念 してつくられたんだ。ふゅうちゃんは、

海 に面 した知多市 をイメージして、魚 と鳥 のデザインを主体 に、飛躍 を意味 する「翼 」と進化 を表現 する「車輪 」を付 けているんだ。全体 のデザインは、市 の市章 のデザインもとり入 れているよ。ふゅうちゃんの

名前 は、知多市 の未来 ということでFuture(フューチャー:英語 で「未来 」)をとって市民 からの名前 を募集 して決定 したので、「ふゅうちゃん」と名付 けられたんだよ。

-

-

知多市 はカタール国 という国 と友好交流 をしているんだよ。

平成 17年 に愛知県 で行 われた万国博覧会 「愛 ・地球博 (愛知万博 ともよばれているよ)」では、愛知県 のすべての市町村 が参加 して、一市町村一国 フレンドシップ事業 を行 い、万博 に参加 した外国 の人 たちを歓迎 したんだ。カタール国 は知多市 のフレンドシップ事業 の相手国 だったんだよ。

-

-

知多市 ではきれいなまちで、みんなが快適 に生活出来 るように、早 くから下水道 の整備 を始 めたんだ。

その結果 、平成 25年 4月 1日 では、知多市内 で下水道 が使 える人 の割合 が、94.6パーセントになったんだよ。これは、愛知県 では、名古屋市 に次 いで2番目 なんだよ。

わたしたちの

-

-

知多市 には、市内 で見 つかった資料 から、旧石器時代 から人々 が狩猟 などで訪 れていたと考 えられているよ。本格的 に知多市 の地域内 に人 が住 み始 めたのは縄文時代 からで、7000年 くらい前 の「二股貝塚 」と「楠廻間貝塚 」などの遺跡 からは、狩猟 ・採集 の生活 のあとが見 られるんだ。

弥生時代 に入 ると、新 たに伝 わった稲作中心 の定住型 の生活 が営 まれていたよ。

写真上 :縄文時代~古墳時代 の道具 (歴史民俗博物館 )

写真下 :二股貝塚 (歴史民俗博物館 )

-

-

5

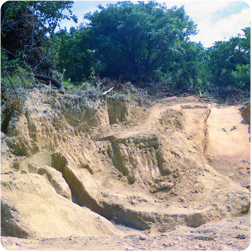

世紀末 ごろから平安時代中 ごろには、海岸地域 で海水 と製塩土器 を使 って塩 づくりが盛 んに行 われていたんだ。作 られた塩 は特産品 として奈良 の都 に送 られていたんだよ。

八幡 の法海寺 では、白鳳時代 の古瓦 が出土 しており、古 くからあったお寺 だということがわかっているよ。写真上 :製塩土器 (歴史民俗博物館 )

写真下 :法海寺発掘現場 (歴史民俗博物館 )

-

-

平安時代 の後半 から鎌倉時代 を中心 に、山茶碗 や山皿 、壺 、甕 などを焼 く丘陵部 の斜面 を利用 した窯 が知多半島 のあちこちにあって、そこでつくられたやきものは全国各地 に流通 していたよ。

知多市内 では、八幡 の七曲公園 の敷地内 に「七曲古窯跡 」があって、保存 されている窯跡 を見 ることができるよ。他 にも、加世端古窯址群 、大知山古窯址群 などといった発掘 された古窯群 のほか、かつて存在 していたことが知 られているものも数多 くあり、その数 は知多市内 で約 100基 の窯 が確認 されていて、未確認 のものを含 めると、もっと多 くの窯跡 があったと思 われるよ。写真上 :800年前 の壺 (歴史民俗博物館 )

写真下 :七曲古窯址群発掘現場 (歴史民俗博物館 )

-

-

江戸時代 になると、知多半島 は尾張藩 が統治 するようになったんだ。人々は農業 を中心 にした生活 を営 んでいたけど、大 きな川 が流 れていないうえ、年間 を通 して雨 が少 ない知多半島 では、たびたび日照 りの被害 に苦 しめられ、思 うように農業 ができなかったんだ。

このころの知多市 は16の村 に分 かれていて、それぞれの村 では土地柄 にあった作物 や、生産品 をつくったり、技術 や芸能 を副業 としたりすることで得 た収入 を生活 の足 しにしていたんだ。

たとえば、岡田村 では江戸時代中 ごろに、さらしの技術 を得 て、木綿 を白 くさらした製品 「知多木綿 」を江戸 (現在 の東京 )に出荷 したところ、大 いに商売 が繁盛 し、村 が栄 えたんだ。

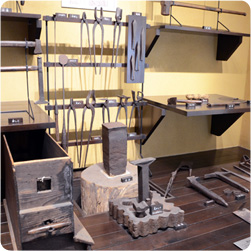

黒鍬 と呼 ばれる土木技術集団 として冬 の間 の仕事 として出稼 ぎに行 った人 たちもいたし、大野鍛冶 とよばれる鍛冶 の技術 のある人 は、各地 をまわって農具 を直 すなどの仕事 をしたりしていたんだ。

写真上 :機織 り機 (歴史民俗博物館 )

写真下 :鍛冶道具 と製造品 (歴史民俗博物館 )

-

-

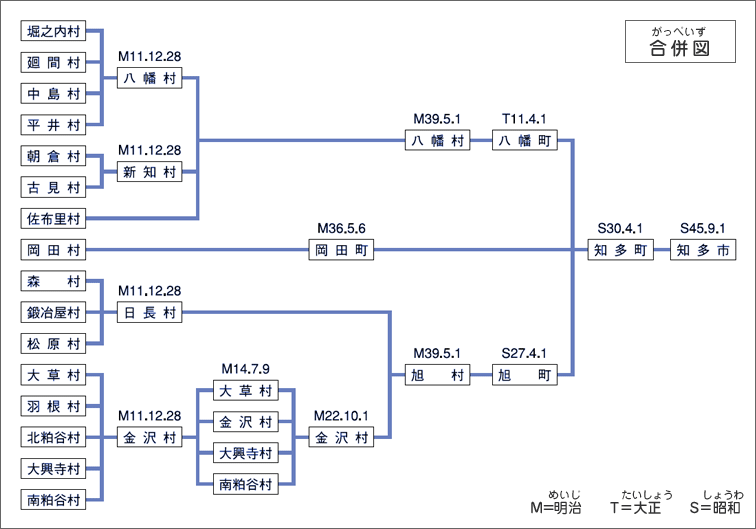

江戸時代 の知多市 の地域内 は、堀之内 ・廻間 ・中島 ・平井 ・朝倉 ・古見 ・佐布里 ・岡田 ・森 ・鍛冶屋 ・松原 ・大草 ・羽根 ・北粕谷 ・大興寺 ・南粕谷 の16の村 に分 かれていたんだ。

明治 に入 るとすぐに、16あった村 は合併 して、八幡 ・新知 ・佐布里 ・岡田 ・日長 ・金沢 の6つの村 になり、明治後半 にはさらに合併 が行 われ、八幡村 ・岡田町 ・旭 村 の3つになったんだ。

八幡村 では、佐布里地区 で桃 の木 に梅 を接 ぎ木 した「佐布里梅 」という品種 の梅 が生 まれ、地区 の人々 が畑 や田 んぼのあぜなどに競 って植 えたんだって。1万本 の梅 の花 が谷 を埋 め尽 くす様子 を見 に、観光客 が訪 れるようになったんだよ。

江戸時代 に知多木綿 を江戸 で売 って栄 えた岡田村 は、明治時代 になると機械 を使 った綿布生産 にいち早 く切 り替 え、岡田地区 には綿布工場 がたくさん建 って、知多木綿 の生産地 としてさらに発展 したんだ。

旭村 では、愛知電鉄 (現在 の名鉄 )が大正 2年 に全線開通 するとともに、新舞子地区 を一大 リゾートとして開発 したんだ。別荘地 としてモダンな洋館 が建 ち並 び、周辺 には動植物園 や水族館 、野外演芸場 があったんだよ。

写真上 :佐布里 の梅林 (歴史民俗博物館 )

写真中 :昭和 10年 ごろの岡田 の街並 み

写真下 :明治末 ごろの新舞子海水浴場 (歴史民俗博物館 )

-

-

昭和 30年 4月 1日 に八幡町 、岡田町 、旭町 の3つになっていた町 が合併 して、知多市 のもとになる知多町 が発足 したんだ。「知多町 」の「知多 」という町 の名前 は、知多郡 、知多半島 からきているんだよ。簡単 で呼 びやすく、知多木綿 、知多海苔 といった産物 や、知多浜 といった観光地 や、他 に知多市 のいろいろなことを表 すのに使 われていたから、みんなが賛成 したんだ。

この昭和 30年代 には、知多市 をひっくり返 す出来事 がたくさんおきたんだよ。愛知用水 が引 かれて、農業 をするのに水 の心配 をしなくてもよくなったり、海岸 の埋 め立 てが始 まり臨海工業地帯 ができたり、その工場地帯 に水 を引 くために、佐布里地区 に調整池 が造 られたり、工場 で働 く人 が増 えることを考 えて、市内 のあちこちで森 や林 を削 って家 を建 てられる土地 を増 やしたりしていったんだよ。

知多町 が知多市 になったのは、昭和 45年 9月 1日 だよ。これは昭和 45年 3月 の国会 で「人口 が3万人以上 あれば市 にできる」という法律 ができたからなんだよ。

このときの知多市 の人口 は39,837人 、世帯数 は9,454世帯 だったんだよ。写真上 :市制施行 パレード(歴史民俗博物館 )

写真下 :愛知用水 工事完成 (歴史民俗博物館 )

-

-

むかしから

知多半島 は水 に不自由 をしていたんだ。なぜって、知多半島 には雨水 をたっぷりためておけるような、雪 をかぶり広 い森林 を持 った高 い山 も、山 からの水 がたっぷり流 れる川 もないからなんだよ。そのうえ、季節 によっては雨 が降 らない日 が1カ月 くらい続 くところが知多半島 なんだって。この

地方 でお米 をつくるためには、昔 から「ため池 」をつくって、池 から水路 を使 って水 を引 かなきゃいけなかったんだ。知多半島 に、大小 あわせて9600個 といわれる数多 くのため池 があったのはそのためだよ。

この地方 の人々 が「木曽川 の水 を知多半島 まで引 いてくることができたら」と考 えていたのは遠 く江戸時代 にもさかのぼると言 われているよ。

1945年 に夢 の用水 を実現 しようという人 があらわれた。それが知多市八幡 の久野庄太郎 という人 だよ。彼 は、仕事 のひまを見 ては現地 へ行 き、調査 を行 ったんだ。そして、同 じように調査 をしていた濱島辰雄 らをはじめとする仲間 の協力 を得 て、着々 と夢 の実現 へ向 かっていったんだ。

その後 、世界銀行 (IBRD)からたくさんのお金 を借 りて、1961年 9月 に用水 が完成 し、水 が通 ったんだよ。この

用水 は長野県 の牧尾 ダムに水 を貯 めて、その水 を岐阜県 の木曽川兼山地点 で水 を取 り入 れ、水路 によって愛知県犬山市 から知多半島先端 まで水 を送 るものだったんだ。

この水路 の長 さは、約 112キロメートルで、枝分 かれした水路 の合計 は約 1012キロメートルにもなったんだ。「愛知用水 」は今 では、海 を渡 って篠島 や日間賀島 まで伸 びているんだよ。「

愛知用水 」の完成 で、知多半島 の農家 の人 たちは安定 して水 が使 えるようになったので、農地 を広 げたり、作物 がたくさん取 れるようになったりしたんだ。そして安心 して飲 める水 も使 えるようになって、ひとびとの生活 は大 きく変 わっていったよ。

さらに「愛知用水 」によって大量 の水 が送 られるようになったので、鉄鋼 ・機械 ・自動車 ・化学工業 などの工業 にも大 きな発展 をもたらしたんだよ。

ところで、知多市 の佐布里池 は、愛知用水 を臨海工業地帯 に引 くために造 つくられた調整池 で、昭和 38年 9月 に工事 が始 まり昭和 40年 5月 に完成 した人工 の池 なんだよ。佐布里池 ができる前 の土地 には、人家 や畑 、田 んぼがあって、畑 や田 んぼのあぜには梅 の木 がたくさん植 えられてすばらしい景色 だったんだって。

-

-

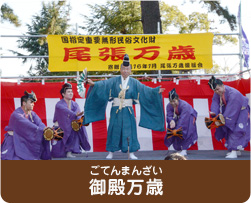

知多 の尾張万歳 は1996年 に国 の重要無形民俗文化財 に指定 されたんだよ。

尾張万歳 は、名古屋市東区 の長母寺 の住職 であった無住国師 が、仏教 を人々 にわかりやすく教 えるために万歳 をつくり、弟子 の徳若 が節 をつけたのが始 まりといわれているよ。

知多半島 は、田 んぼや畑 にできる土地 が少 なかったのでお金 をたくわえておくことがむずかしかったんだ。そこで、田 んぼや畑 ができない冬 の間 の出稼 ぎとして、たくさんの人 が「万歳 」をするようになったんだ。「出稼 ぎ」っていうのは、住 んでいるところからはなれた別 のとちに出 かけて、何カ月 も仕事 をすることをいうんだよ。大正時代 には万歳 の劇団 も作 られて劇場 などで興業 が行 われ、年間 を通 して働 く仕事 としても成 り立 つようになったんだ。

ところが、昭和 の中 ごろに、テレビがみんなの家 で見 られるようになると、万歳 の仕事 は少 なくなってしまったんだ。やめてしまう人 もたくさんいて、劇団 もほとんどなくなってしまったんだ。知多市 には尾張万歳 をなくさないように保存 していこうという活動 をしている人 たちがいるんだよ。

-

毎年 、10月 の第 1日曜日 には朝倉 の牟山神社 において梯子獅子 が行 われるよ。江戸時代 のころから続 く伝統行事 で、愛知県 の無形民俗文化財 に指定 されているよ。

むかしむかし、朝倉村 にイノシシがあらわれて田畑 をあらしまわるので、村人 はとてもこまっていたんだ。そこで、村人 の惣右衛門 という人 がこのイノシシを退治 するために梯子 をつくり、村人 みんなできょうりょくしてイノシシを梯子攻 めにして退治 したんだ。それからは田畑 をイノシシにあらされることもなくなったので、よろこんだ村人 たちは豊作 をおいわいした。でも、退治 したイノシシのことをかわいそうに思 って供養 することにしたんだ。それが梯子獅子 の始 まりだといわれているんだよ。

-

この

行事 は、夏 の間 の農作業 のため仕方 なく殺 した虫 たちを供養 し、翌年 の豊作 を願 う行事 として行 われているよ。常滑市 と知多市内 の12の地区 が毎年交代 で行 っているんだ。その年 の当番 の地区 は、前 の年 の年末 から次 の年 のはじめころまで道場供養 を行 うよ。祭壇 が設 けられ、阿弥陀如来 などの掛 け軸 がまつられ、朝 と夕方 には「お念仏 」が唱 えられるよ。お参 りに来 た人 はおさい銭 をあげて、お茶 やお菓子 をいただいて帰 るんだ。愛知県 の無形民俗文化財 に指定 されているよ。

-

毎年 4月 に行 われているお祭 りだよ。3台 の山車 が岡田地区 の町中 を引 き回 されるんだ。岡田地区 は里組 、中組 、奥組 と3つの組 からなっていてそれぞれの組 が1台 ずつ山車 を持 っているんだ。この山車 は、知多市 の文化財 に指定 されているよ。いまから400年 ほど前 の江戸時代 の初 めのころからずっと続 くお祭 りなんだよ。

-

毎年 4月 に行 われているよ。ごうかな馬具 で飾 った馬 を神社 に献上 するお祭 りだよ。高張提灯 を先頭 にして、祭 りの責任者 ・お囃子 ・馬 ・子 どもたちなどの順 で行列 になって神社 に向 かうんだ。馬 の引 き手 は、42歳 の厄年 の人 が行 うことになっているよ。

-

毎年 4月 に行 われているよ。螺鈿 で飾 られた山車 を北粕谷地区 で引 くお祭 りだよ。長 い間 お休 みをしていたけれど、平成 26年 4月 から神社 の外 での山車 の引 きまわしが復活 したんだよ。

八社神社 の山車 は、花王車 という名前 で、江戸時代 の中 ごろに半田市 の亀崎地区 で造 られ、しばらくしてから半田市 の板山地区 に譲 られたんだ。その後 、北粕谷地区 が昭和 2年 に買 ったんだって。花王車 を最初 に作 った半田市 の亀崎地区 は、財力 が豊 かな地区 だったので、豪華 な螺鈿細工 にかざられたすばらしい山車 を造 ることが出来 たんだよ。